1450 Wörter (Lesedauer: ca. 8-10 Minuten)

Im Herbst 1884 machte sich eine 27jährige Münchner Lehrerin auf den Weg, um an der Universität Zürich Medizin zu studieren. Das war damals noch ein recht ungewöhnliches Unterfangen: Elisabeth Winterhalter sollte erst die zweite Ärztin Frankfurts und gar die erste gynäkologische Chirurgin Deutschlands überhaupt werden. Einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte sie allerdings auch auf eine andere Weise – und zwar als die wahrscheinlich meistporträtierte Medizinerin des Kaiserreichs.

Wie war das gekommen?

.

Lehrerin wider Willen

Elisabeth Winterhalter wurde am 17. Dezember 1856 als dreizehntes und jüngstes Kind einer angesehenen Münchner Ärztefamilie geboren. Zunächst nahm ihr Leben den Lauf, der bei einer Tochter des Bürgertums erwartbar war: Nach der Mädchenschule besuchte sie ein Lehrerinnenseminar und trat im Alter von 18 Jahren ihre erste Stelle an einer Schwabinger Schule an. Der Vater war früh verstorben, und so war der Familie daran gelegen, der Tochter eine Ausbildung zu einem Beruf zu ermöglichen, der sie einmal würde ernähren können. Um 1870 kam für bürgerliche Mädchen da eigentlich nur einer in Frage: Lehrerin. Große Erfüllung fand sie dort jedoch nicht. „Ich war ohne Neigung für den Lehrerinnenberuf“, sollte sie später einmal über sich schreiben (Winterhalter 1930, S. 31).

Ärztin wollte sie werden, wie der Vater und der älteste Bruder vor ihr. Im Kaiserreich war das Frauen noch nicht offiziell gestattet, aber die Schweiz ließ Frauen bereits zum Medizinstudium und zur Approbation zu. Mutter wie Vormund wollten von der Idee über lange Jahre nichts wissen, aber Elisabeth blieb hartnäckig, und so gab die Mutter 1884 schließlich nach.

.

Zürich: Studium, Spaß – und Liebe

Das Arbeitspensum der Studienanfängerin muss enorm gewesen sein. Neben dem Stoff der ersten Semester war die Schweizer Maturität abzulegen. Zeit für Freizeitaktivitäten blieb trotzdem: Mit ihren Mitstudentinnen Anna Kuhnow, Clara Willdenow und Agnes Bluhm unternahm Elisabeth Winterhalter Wanderungen, Schlittenfahrten, Bootstouren und andere Ausflüge; im Haus des Dichters Gerhart Hauptmann nahm sie an Diskussionsnachmittagen teil, an denen mit Leidenschaft philosophiert und diskutiert wurde. Hauptmann erwähnt sie in seinen Memoiren nur kurz, aber die wenigen Worte zeichnen das Bild einer intelligenten jungen Frau, der das Spiel mit Geschlechterklischees offenbar einigen Spaß machte:

„Die schöne, zarte und überaus kluge Person besaß eine männliche Eigenschaft, nämlich sie rauchte schwere Zigarren.“

(Hauptmann 1962, S. 1058.)

Über ihre Mitstudentin Agnes Bluhm lernte Winterhalter im Sommer 1885 auch die drei Jahre jüngere Malerin Ottilie Roederstein kennen. Jene war mit Mitte 20 bereits auf dem besten Weg, sich als gefragte Porträtkünstlerin zu etablieren. Sie hatte in Berlin und Paris studiert, wo sie auch den Großteil des Jahres verbrachte. Nur die Sommer über lebte und arbeitete sie bei ihrer Familie in Zürich. Winterhalter und Roederstein freundeten sich schnell an; wohl ab 1887 kann man von einer Liebesbeziehung sprechen.

In jenem Jahr malte Roederstein die Gefährtin übrigens auch zum ersten Mal. Mindestens 30 Porträts sollten noch folgen – wahrscheinlich waren es deutlich mehr. Wer mehr sehen möchte: Im YouTube-Video unten auf dieser Seite sind einige zu sehen.

1889 legte Winterhalter nach klinischen Semestern in Bern und Zürich das Staatsexamen ab, gefolgt von der Promotion. Sie hospitierte in chirurgischen Kliniken in Paris und München und studierte in Stockholm gynäkologische Massage nach Thure Brandt, bevor sie sich 1890 in Zürich als Ärztin niederließ. Auch Ottilie Roederstein hatte ihren Hauptwohnsitz wieder in die Heimatstadt zurückverlegt. Die Familie Roederstein stand der Verbindung der beiden Frauen offenbar positiv gegenüber; es heißt, Vater Reinhard Roederstein habe die Freundin der Tochter sogar finanziell bei der Praxisgründung unterstützt (NR, Biografie 1).

.

Nach Frankfurt!

1891 zogen Elisabeth Winterhalter und Ottilie Roederstein nach Frankfurt. Für Winterhalter hatte sich die Chance ergeben, bei der Schwesternschaft Maingau eine gynäkologische Praxis zu betreiben. Die Schwesternschaft war ein Jahr zuvor vom Vaterländischen Frauenverein gegründet worden, in dem Winterhalter laut Roederstein-Biograf Hermann Jughenn auch Mitglied wurde. 1895 führte sie als erste Chirurgin in Deutschland einen Bauchschnitt durch; zudem begann sie, am Senckenbergischen Institut zu forschen, in dessen Schriftenreihe sie 1896 einen gynäkologischen Artikel publizierte.

Nebenher begann sie, sich in der Frauenbewegung zu engagieren. 1898 beteiligte sie sich an der Gründung einer Ortsgruppe des Vereins „Frauenbildung – Frauenstudium“, wurde gleich deren Vorsitzende und bald auch 2. Vorsitzende des Gesamtvereins. Auf die Initiative dieses Vereins konnten im Frühjahr 1901 die ersten Frankfurter Realgymnasialkurse für Mädchen mit einer 20-köpfigen Klasse den Betrieb aufnehmen. Sie waren privat organisiert, denn auch 1901 war es für Mädchen immer noch nicht möglich, auf normalem Weg das Abitur zu erhalten.

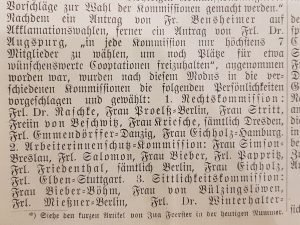

1900 beteiligte Elisabeth Winterhalter sich ferner in der „Sittlichkeitskommission“ des Bunds deutscher Frauenvereine. Deren Thema war unter anderem die rasante Verbreitung von Geschlechtskrankheiten besonders in den Städten. Es blieb allerdings ein vorübergehendes Engagement; schon 1901 wird sie schon nicht mehr in der Mitgliederliste der Kommission geführt.

Auch beruflich lief es gut: Obwohl Winterhalter in Deutschland den Status einer „Kurpfuscherin“ hatte, da Frauen keine Approbation erhielten, war sie bald eine renommierte Ärztin. Die Frankfurter Frauenrechtlerin Henriette Fürth widmete ihr für die Betreuung der Geburt ihrer Zwillinge geradezu liebevolle Worte:

„Sie sagte damals scherzend zu mir: ‚Frau Fürth, wir sind doch so befreundet. Eilen Sie sich mir zuliebe ein bisschen. Ich möchte noch gerne zu einer interessanten Operation.‘ Sie ist nicht zu dieser Operation gegangen […].

(Fürth 2010, S. 266f.)

Es war gut, dass sie nicht ging, denn unmittelbar nach der Geburt setzte eine so starke Blutung ein, dass ich verloren gewesen wäre, wäre nicht ärztliche Hilfe zur Hand gewesen. Damals sah ich nämlich Dr. Winterhalter zum ersten und einzigen Mal außer Fassung. Neben Ergotineinspritzungen und heißen Krügen und Einläufen war ein Eisbeutel notwendig. Die Wärterin meinte: ‚Den kann ja der Herr Fürth in der Apotheke holen.‘ Dr. Winterhalter fuhr auf: ‚Nein, der Herr Fürth bleibt hier!‘, und sich zu mir wendend, setzte sie, quasi beschwichtigend, hinzu: ‚Wenn es ernst werden sollte, muss ich doch jemanden haben, mit dem ich ein vernünftiges Wort sprechen kann.‘.“

Die Sache ging gut aus, und Henriette Fürth nahm sowohl die Führung des Haushalts als auch ihre Frauen- und Sozialarbeit wieder auf.

Eine weitere prominente Patientin Winterhalters war die Berliner Frauenrechtlerin und Gründerin der ersten Real- und Gymnasialkurse Deutschlands, Helene Lange. Auch sie schien mit der Behandlung hochzufrieden. Ein Porträt von ihr, das sich in Winterhalters Nachlass befindet, trägt die Aufschrift: „Eine ungebärdige Patientin bittet um ein kleines Plätzchen.“

Aus der Frauenbewegung zog Elisabeth Winterhalter sich in den folgenden Jahren schrittweise wieder zurück. Sie blieb zwar weiter interessiert und gut informiert, aber es ist zu bezweifeln, dass der Beruf ihr viel Zeit ließ. Auch die Schulbank rief nämlich erneut: 1902 wurden Frauen in Deutschland zu medizinischen Examina zugelassen – und so entschied Winterhalter sich, im Alter von mittlerweile 46 Jahren noch einmal das Physikum zu absolvieren und die deutsche Approbation zu erlangen.

Und dann bestand das Leben schließlich nicht nur aus Pflicht und Arbeit. Im Mai 1904 besuchte Winterhalter Ottilie Roederstein in Paris, wo jene nach wie vor ein Atelier hatte. Das Frühjahr verbrachte Roederstein meist in der französischen Hauptstadt, nicht zuletzt, um den Anschluss an die internationale Künstlerszene zu halten. An einem Nachmittag im Mai entstand dort in Roedersteins Wohnung eine launige Bilderserie, die neben Winterhalter und Roederstein auch deren Freundinnen Ida Gerhardi und Emma Kopp zeigt.

Eine andere Serie von Schnappschüssen aus jener Zeit ist von einem gemeinsamen Winterurlaub im Engadin überliefert. Hier war es wohl Roederstein, die die Lebensgefährtin in einer seltenen Pose einfing.

.

Hausbesitzerin in Hofheim

Gesundheitlich hatte Elisabeth Winterhalter jedoch zunehmend mit Problemen zu kämpfen: Ihr Gehör ließ nach. Vielleicht war das – neben möglichen Stresserscheinungen – einer der Gründe, warum Roederstein und Winterhalter 1907 den Plan fassten, Frankfurt gegen die damals noch günstigen Wohnlagen im Umland einzutauschen. Ein weiterer war sicher die neu entstehende Künstlerszene im Taunus, in die Roederstein bald fest integriert war. Wie dem auch sei: Die beiden Frauen kauften ein Grundstück am Rand von Hofheim, ließen ein großes Haus mit Garten und Atelier darauf bauen, und zogen 1909 dort ein. Winterhalter praktizierte noch zwei Jahre, bevor sie 1911 den Ärztinnenkittel endgültig an den Nagel hängte.

Fortan widmete sie sich der Bestellung des Gartens und der Verwaltung von Haushalt und Finanzen – einschließlich der unternehmerischen Seite von Roedersteins freiberuflicher Tätigkeit. Jener war es nur zu recht, dass sie sich ganz auf die Malerei konzentrieren konnte, und Winterhalter ihrerseits scheint Spaß am Management von Haus, Hof und Backoffice gehabt zu haben. Roederstein verriet ihrem Nachbarn, Biografen und späteren künstlerischen Nachlassverwalter Hermann Jughenn einmal:

„Ich habe nie Geld, wenn ich solches brauche, gehe ich zum Hans. Ich weiß nicht, was ich verdient habe. Ich weiß auch kaum, wohin meine Bilder gekommen sind. Es ist mir auch alles egal.“

(Ottilie Roederstein, NR Biografie 1. „Hans“ war Roedersteins Spitzname für Winterhalter.)

Auch ins Gesellschaftsleben der Stadt brachten die beiden sich ein. Winterhalter gründete eine Stadtbibliothek und einen Volksbildungsverein und unterstützte ehrenamtlich karitative Zwecke. In der Stadt wusste man es zu würdigen: Am 22. April 1929 – Roedersteins siebzigstem Geburtstag – erhielt sie gemeinsam mit der Lebensgefährtin die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hofheim „in Anerkennung ihrer großen Verdienste um die Volksgesundheit, die Förderung aller Volksbildungsbestrebungen, Linderung der Not und Betätigung in allen kulturellen und sozialen Fragen der Zeit.“

.

Lebensabend

Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, waren beide Frauen in der achten Lebensdekade. Sie waren liberal gesonnen, hatten viele internationale Kontakte und aus der Frankfurter Zeit zahlreiche jüdische Freundinnen und Freunde, die zunehmenden Repressionen ausgesetzt waren – wenn sie nicht bereits emigriert waren. Freiheiten, die für Frauen erkämpft worden waren, wurden Stück für Stück wieder beschnitten. Roederstein und Winterhalter selbst blieben unbehelligt, aber die Welt um sie herum war kleiner geworden.

Insbesondere bei Roederstein machte sich zunehmende Resignation bemerkbar. Im Oktober 1937 reiste sie noch einmal nach Paris. Die Briefe, die sie an Winterhalter schrieb, zeugen von Wärme, Zärtlichkeit und neuem Lebensmut. Es sollte aber ihre letzte Reise sein: Im November 1937, kurz nach ihrer Rückkehr, erlitt Ottilie Roederstein einen Schwächeanfall, von dem sie sich nicht mehr erholte. Elisabeth Winterhalter war bei ihr, als sie am 27. November abends verstarb.

Winterhalter überlebte die Lebensgefährtin um anderthalb Jahrzehnte. Am Leben nahm sie weiter Anteil, und auch am Fortbestand von Roedersteins künstlerischem Erbe war ihr gelegen. Bis kurz vor ihrem Tod unterstützte sie den Freund und Nachbarn Hermann Jughenn bei der Arbeit an einer liebevollen aber leider nie fertig gestellten Biografie.

Zu Elisabeth Winterhalters 95. Geburtstag am 17. Dezember 1951 erschienen noch zahlreiche Würdigungen in der Presse. Zwei Monate später, am 12. Februar 1952, hörte auch ihr Herz auf zu schlagen. Gemeinsam mit Ottilie Roederstein liegt sie nun auf dem Hofheimer Waldfriedhof begraben.

***

Wenn ihr mehr über dieses Power-Paar wissen wollt: Für das Kunsthaus Zürich habe ich im März 2021 über die beiden und über einige andere Frauenpaare ihrer Generation gesprochen:

Quellen und Literatur:

Centralblatt des Bunds deutscher Frauenvereine, 1. November 1900.

Ehrenbürgerurkunden der Stadt Hofheim (Nachlass Roederstein, bis 2019 in Privatbesitz).

Fotosammlung Ottilie Roederstein, Stadtarchiv Hofheim/Taunus.

Fürth, Henriette: Streifzüge durch das Land eines Lebens, Wiesbaden 2010.

Hauptmann, Gerhart: Sämtliche Werke, hg. v. Hans-Egon Hass, Band 7, Berlin 1962.

Jughenn, Hermann: Biographie 1 und 2 (Nachlass Roederstein).

Rök, Barbara: Ottilie W. Roederstein (1859–1937). Eine Künstlerin zwischen Tradition und Moderne. Marburg 1999. (Aus diesem Werk stammen auch die Scans der Porträts von Elisabeth Winterhalter und Ottilie Roederstein auf dieser Seite, die Wikimedia Commons entnommen sind.)

Winterhalter, Elisabeth: Elisabeth H. Winterhalter, in Kern, Elga: Führende Frauen Europas, München 1930.